김대규/서울디지털대학교 교수

마을버스를 타고 지하철역이 있는 사거리를 지나다보니 후보자 사진을 박은 대형 선거 현수막이 촘촘히 걸려 있다. 네다섯개가 옹기종기 붙어 있는 총선 현수막은 공통으로 후보 사진과 정당명만 돋보인다. 후보들은 낡은 양대 정당구조에 묻어갈 뿐, 인상 깊은 공약이나 ‘저거 뭐지’ 싶은 슬로건을 전혀 제시하지 않는다. 오죽하면 달랑 “새바람 새인물”이라는 추상적 구호를 내건 무소속 후보도 있다. 어떻게 ‘새인물’이라는 글자 하나만으로 눈길을 끌까? 비슷비슷한 배경을 가진 도토리들이 특색 없이 몰려나와 인지도 경쟁을 하지만 눈에 띄지 않는다. 투표장에 가고 싶은 욕구 자체를 원천 봉쇄하는 것만 같다.

이번 우리나라 총선에서는 지난 2월 아일랜드에서 벌어진 신페인(Sinn Féin)당이 최다득표를 하는 ‘일대 사건’은 일어나지 않을 것 같다. 신페인은 1905년에 결성된 정치결사체다. ‘신페인’은 아일랜드 켈트족 언어인 게일어로 “우리 스스로의 힘으로”(Sinn Féin Amháin) (We, Ourselves Alone)에서 비롯되었다. 칠백여년 지긋지긋한 잉글랜드 속박을 우리 힘으로 풀어내자는 뜻이다. 우리식으로 표현하면 ‘자주독립당’ 쯤 될 것이다.

자주독립당 신페인이 자주통일당으로 변모한 것은 아일랜드가 남북이 찢어지고도 한참 후인 세계전쟁이 끝난 1940년대 후반 일이다. 물론 자주독립파나 민족자주통일파나 제국주의 세력과 민족 내부에서 이중 삼중 핍박을 받는 것은 마찬가지였다. 21세기 현재 신페인당은 남쪽 아일랜드공화국과 북쪽 영국령 북아일랜드에서 활동하는 유일한 민족주의 정당이다. 신페인은 과거 북아일랜드에서 내전이 벌어질 때 영국군 철수 그리고 북아일랜드와 남쪽 아일랜드공화국의 통일을 지향하며 무장투쟁을 벌였던 아일랜드공화국군(IRA)의 정치조직이기도 했다.

19년전 아일랜드 더블린을 방문한 적이 있다. 드물게 화창한 봄날이었다. 지붕이 없는 2층 시티투어버스를 타고 어느 호텔 앞을 지날 때였다. 기자들 한 무리가 누군가를 둘러싸고 질문하고 있었다. TV에서 봤던 신페인당 협상 대표였다. ‘성 금요일 협정’이라고도 불리는 「벨파스트 협정」의 후속 과정이었다. 벨파스트 협정에도 불구하고 자주통일정당 신페인은 영국과 아일랜드, 보수종교세력까지 이중 삼중 핍박을 받아 왔다. 켄 로치가 감독한 영화 <보리밭에 부는 바람>에서 영국과 타협한 분리자치파(피너게일) 형한테 총살당하는 동생 데미안처럼 말이다.

차별받는 민족정당 신페인이 약진의 발동을 걸기 시작한 때는 4년 전이다. 당시 선거에서 신페인은 13.8%를 얻었다. 데미안을 죽이고 영화 <지미홀>에서 지미 그랄틀을 추방시킨 분리자치파들 정당 피너게일(공화당), 신자유주의자들이 모인 피어너팔(자유당) 그리고 노동당 이렇게 3당제 체제에서 신페인이 노동당 을 밀어내고 3당으로 도약했다. 하지만 노동당은 잉글랜드의 휘그당과 토리당을 닮은 공화당과, 신자유주의자들이 모인 자유당 사이에서 왔다갔다 하면서 신페인을 왕따시키는 연립정권을 지탱해왔다. 기회주의 좌파 정당 노동당은 2020년 선거에서 완전히 군소정당으로 몰락했다. 1989년 독일 통일을 외면하다가 사라진 구 서독 녹색당의 과거를 보는 듯 하다.

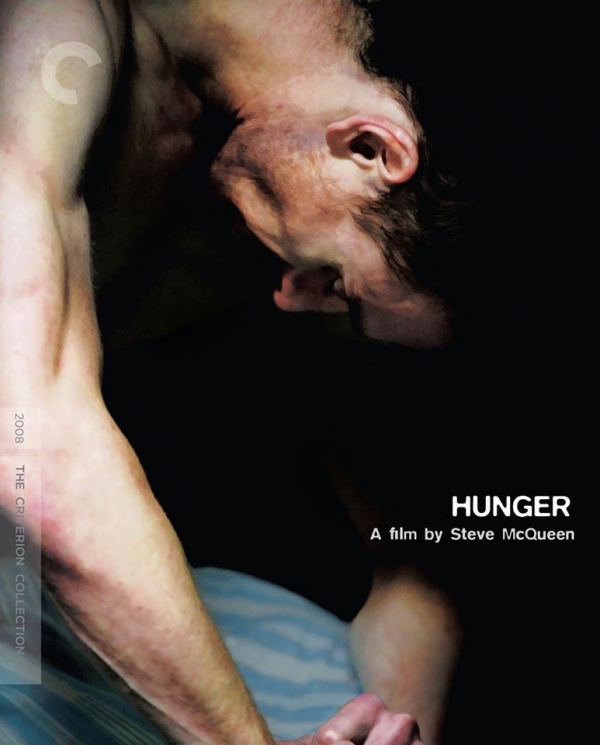

스티브 맥퀸이 감독한 영화 <헝거>는 양심에 따른 정치범 대우를 요구하던 1970년대 보비샌즈 등 '똥칠투쟁'과 처절한 단식 투쟁을 담담하게 그린다. ‘우리 스스로의 힘으로’ 자주독립, 자주통일을 지향하는 신페인이 역사적으로 자주 소수였고, 이중삼중의 차별을 자주 받아왔지만 끝내 비약을 할 수 있는 저력의 원천을 살펴 볼 수 있다. 아일랜드에서도 U2가 노래했던 <피의 일요일 사건> 이후에 감옥에서 똥칠투쟁을 하던 IRA단원들을 성원하던 80년대 가톨릭 정의구현사제단 비슷한 역할을 하던 신부들이 있었던가 보다. 단식투쟁에 돌입하기 전에 리더 보비샌즈의 면회요청을 받은 신부가 보비샌즈와 투쟁의 정당성에 대한 공방을 거듭하는 장면이 영화 <헝거>의 압권이다.

우리에게 ‘신페인’은 단지 꿈일까? 꿈이 아니라면 무엇부터 손대야 할까?

◇ 글쓴이: 김대규

독일 기센대학 법학(박사), 서울디지털대학교 교수